> accidents du travail, ces victimes qu'on ne veut pas voir

Non-respect des normes de sécurité :

l’inspection du travail alerte mais perd le fil de ses signalements ( extraits )

En sept ans, l'inspection du travail a transmis à la justice 7 500 dossiers comprenant une infraction à la sécurité de la part d’une entreprise, selon des chiffres obtenus par Mediapart. Moins d’un tiers ont fait avec certitude l’objet d’une réponse pénale. Et dans 65 % des cas, on ignore les débouchés des signalements.

(…) Entre début 2017 et janvier 2024, l’inspection du travail a dressé 16 332 procès-verbaux (PV) relevant des infractions dans les entreprises contrôlées partout en France, d’après des chiffres inédits transmis à Mediapart par la direction générale du travail (DGT). Parmi ceux-ci, 7 504 concernaient au moins une entorse à la législation sur la santé et la sécurité au travail.

C’est dans ces délits que se loge la genèse des plus de 600 000 accidents du travail, dont 700 mortels, qui surviennent chaque année en France : certaines des situations décrites par l'inspection du travail ont causé des accidents, d’autres pas mais en ont au moins créé la possibilité.

(…) Les suites de 4 903 PV, soit 65 % des dossiers pointant un manque lié à la sécurité ou à la santé, sont notées comme « inconnues » (37 % des cas) ou « en cours » (28 %) - parfois jusqu’à sept ans après l’infraction. 4 % apparaissent classés sans suite. À la fin, seuls 29 % de ces dossiers ont fait avec certitude l’objet d’une réponse pénale. La DGT rappelle que lorsque les suites ne sont pas connues de ses services « cela ne veut pas dire que l'administration judiciaire n’a pas donné de suite ».

À Paris et dans le Nord, où la part des signalements sans suites connues atteint respectivement 47 % et 66 %, les classements par la justice ne sont d’ailleurs jamais renseignés. À l’inverse, le tableau de suivi de la Haute-Garonne fait partie des mieux complétés : les suites sont inconnues pour à peine 2 % des PV. Le taux de classement grimpe alors à 21 %, et celui des réponses pénales descend à 25 %.

(…) Dépénalisation à bas bruit

Bien que parcellaires, les chiffres rassemblés par nos soins illustrent tout de même des tendances. Ainsi du recours massif aux alternatives aux poursuites. En tout, 824 affaires ont conduit des employeurs à la barre du tribunal, mais 1 337 se sont réglées sans audience publique. Si l’on ne s’intéresse qu’à la partie des PV dont les suites sont connues et définitives, c’est plus de une sur deux. Dans le Gers, où les données portant sur 60 PV semblent relativement fiables (18 % seulement de suites inconnues ou en cours), des alternatives ont été appliquées à 68 % des infractions, quand 8 % seulement ont été poursuivies.

Médiation pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité... Plusieurs procédures coexistent, mais la transaction pénale est de loin la plus utilisée à l’échelle nationale. Depuis 2016. la hiérarchie de l’inspection du travail peut proposer aux auteurs de délits passibles de moins de un an de prison ce type d’amende soumise à l’homologation du procureur.

« La procédure de transaction a vocation à être appliquée à un champ large de contentieux, prévoyait la circulaire de droit pénal du travail communiquée aux magistrates en juillet 2016. Elle présente l’avantage d’imposer une régularisation au contrevenant, tout en favorisant l’effectivité du paiement de la somme exigée. » Une instruction de la DGT diffusée à la même période considérait que seuls « les dossiers les plus complexes » devaient être traités en audience correctionnelle.

Le message semble avoir été parfaitement reçu. Mais si la direction de l’inspection du travail s’en félicite, ses agent-es dénoncent une forme de dépénalisation à bas bruit du droit du travail, qui ménage les employeurs. « La procédure se déroule dans les bureaux de l’administration et l’on perd le procès public », regrette Simon Picou, de la CGT.

« C’est toute la symbolique qui change, abonde Gilles Goure, de la CNT. Dans un procès, il ne s’agit pas seulement de condamner une infraction mais de rendre visible la justice. Là où le salarié fait quotidiennement l’expérience de la subordination dans son travail, il voit son employeur ramené au rang d’un justiciable parmi d’autres. »

Le manque de moyens des tribunaux, dont pâtissent tous les domaines du droit, explique en partie les difficultés de la justice pénale du travail. Et les alternatives aux poursuites sont une aubaine pour des juridictions qui peinent à programmer les audiences dans des délais raisonnables.

(…) À en croire Kim Reuflet, présidente du Syndicat de la magistrature, « le traitement de ces affaires par la justice révèle un impensé politique plus large, celui de la responsabilité des employeurs ». Son syndicat plaide pour une nouvelle circulaire de politique pénale qui s’emparerait de la santé et de la sécurité au travail.

« Les accidents du travail causent sept cents morts par an : d’autres phénomènes sociaux moins meurtriers justifient une mobilisation qui est ici inexistante, constate-t-elle. Le problème est d’abord celui de la volonté politique, car c’est bien le politique qui définit les priorités des procureurs. » ( extrait d'un article de Mediapart du 10 décembre 2024 )

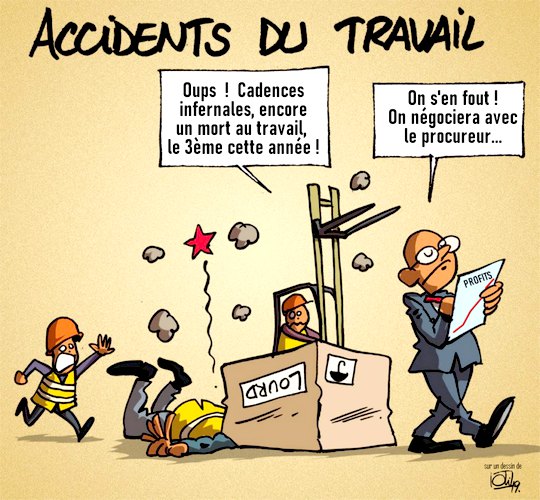

On en revient toujours au même, les gueux passent au tribunal et en prennent plein la gueule, les patrons négocient avec le procureur et sortent juste leur portemonnaie,... En la matière, il n'est pas étonnant d'avoir eu plus de 661 morts ( chiffre officiel vraisemblablement minoré* ) au travail en France en 2023 !

On en revient toujours au même, les gueux passent au tribunal et en prennent plein la gueule, les patrons négocient avec le procureur et sortent juste leur portemonnaie,... En la matière, il n'est pas étonnant d'avoir eu plus de 661 morts ( chiffre officiel vraisemblablement minoré* ) au travail en France en 2023 !

* si une année, l’État compte comme décès par accident de travail, un décès survenu dans les 8 heures après l'accident, l'année suivante, pour minorer les chiffres, il lui suffit de décréter qu'un décès par accident du travail sera considéré comme tel si l'accidenté du travail est décédé dans les 5 heures après l'accident... En matière d'accident de la route, c'est l'inverse, une année, un décès sur la route est comptabilisé comme tel si le décès a lieu dans les 6 heures après l'accident et l'année suivante, pour gonfler le chiffre et imposer des lois répressives, un décès de la route sera comptabilisé si le décès a lieu dans les 8 heures après l’accident... Facile, non ? Et, c'est une pratique très courante dans tous les domaines.